En Barranquilla, Cartagena y otras ciudades de la Costa Atlántica colombiana es fácil encontrar en cualquier esquina un picó. Esa imponente caja de madera guarda decenas de parlantes que estremecen con el retumbar de una champeta o una salsa. Incluso cumbia, merengue o aquellos ritmos africanos que llegaron con la diáspora negra.

Fabricados artesanalmente y decorados con colores fluorescentes, figuras de animales, dioses o superhéroes, son herencia que pasa de abuelos a hijos y nietos, un linaje sonoro y visual que se ha convertido en emblema costeño.

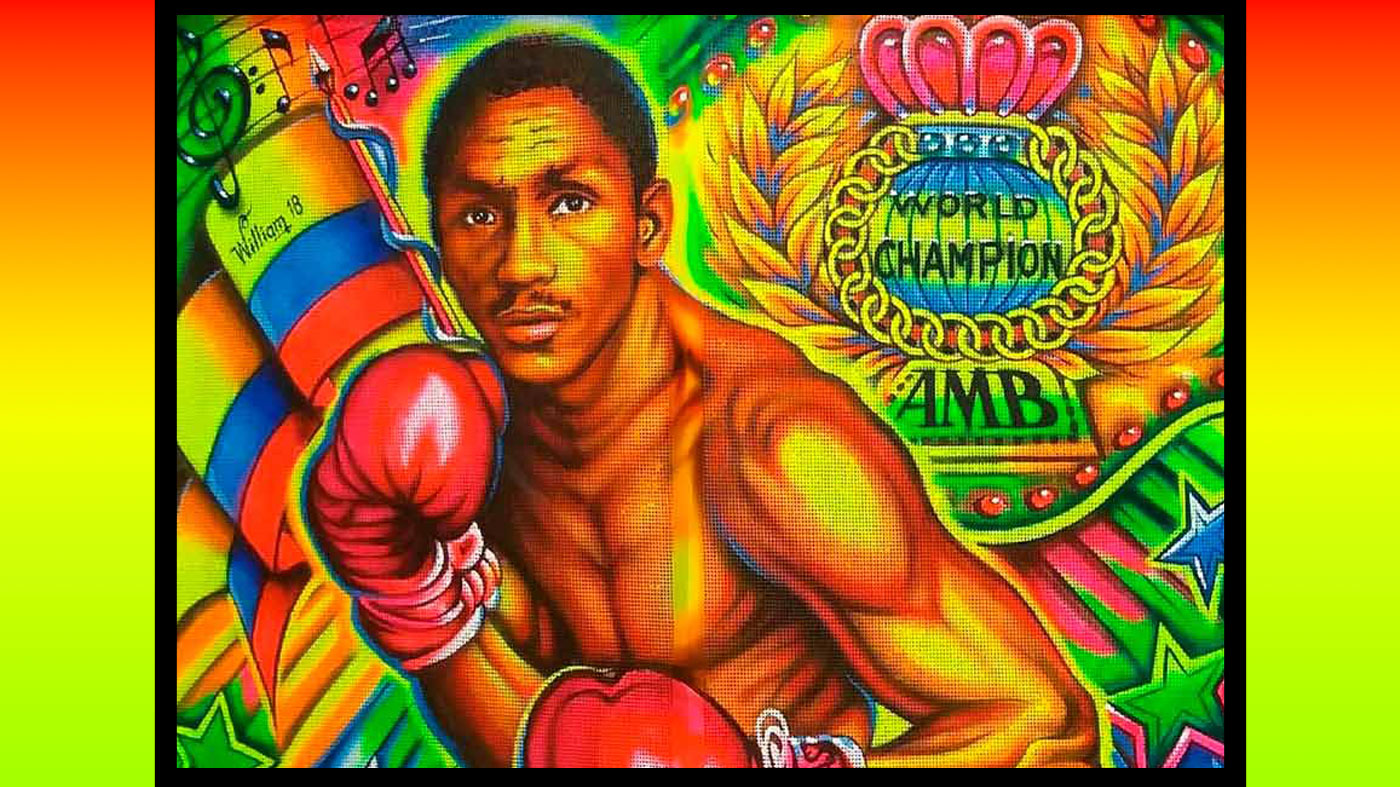

William Gutiérrez Peñaloza, maestro en Artes Plásticas de la Universidad del Atlántico, los pinta desde los 14 años. Con más de seis décadas de vida ha intervenido cientos de ellos y conoce bien su simbología: “En la cultura picotera, la pintura es tan importante como el sonido. Cada picó carga con una identidad propia: un nombre que lo distingue, un eslogan desafiante —como ‘El artista, el que llena la pista’— y una imagen central que condensa fuerza, orgullo o memoria”, afirma.

En sus coloridas obras ha inmortalizado a Jimi Hendrix, Richard Clayderman, Joe Arroyo o a la reconocida banda Gorillaz. Gutiérrez combina referentes internacionales con figuras profundamente locales. Cada imagen se plasma sobre una malla llamada caña mazo, que deja pasar el sonido y al mismo tiempo sostiene la obra.

Estos grandes sistemas de sonido se protegen como un miembro de la familia, se remodelan una y otra vez y, como ocurre con los equipos de fútbol, generan pasiones y rivalidades entre sus seguidores. No es extraño que un picó pase del abuelo al hijo y luego al nieto, manteniendo vivo un linaje sonoro y visual que se ha convertido en emblema costeño.

“Las personas que los tienen lo hacen, más que todo, por gusto a la música. Le invierten y le invierten, y a veces no tienen casa o no visten bien, pero eso sí, el picó se mantiene al día”, señala el artista.

El maestro William es reconocido como uno de los grandes exponentes del arte picotero en la Costa Atlántica.

Identidad sonora

Pero los picós no solo se reconocen por su estética. También representan una identidad sonora. Así lo explica Edgar Benítez, antropólogo cartagenero, arqueólogo e investigador musical, quien además tiene un picó en Bogotá: el legendario Bajo Tierra.

Según él, la tradición se remonta a mediados del siglo XX, cuando comenzaron a llegar a Colombia discos africanos y caribeños difíciles de encontrar en las emisoras locales. “Entre los años 60 y 80 se consolidaron como emisoras alternativas de los barrios populares. Allí sonaba música haitiana, jíbara de Puerto Rico, ritmos de Nigeria, del Congo o de Sudáfrica. Era una manera de tener cerca esa música que no estaba en la radio, de compartirla con la comunidad y de construir estatus al poseer discos exclusivos”.

El compartir es, de hecho, un rasgo central de esta cultura. La música no se guarda: se abre a los vecinos en verbenas y carnavales. Con potencia. Y esto ha generado choques con las autoridades, que intentan regular horarios y decibeles, aunque, se podría decir, el picó es parte de la idiosincrasia en la costa Caribe . “El que tiene uno lo prende, sin importar si al vecino le gusta o no”, dice Gutiérrez.

En lo tecnológico, estas grandes estructuras musicales han pasado de los vinilos a lo digital, y en los años noventa surgió el formato turbo, con cajas de bajos separadas que permitían mayor movilidad y potencia. Hoy conviven distintas corrientes: por un lado, los sistemas turbo que siguen programando música africana, salsa o jíbara, y por otro, los equipos digitales que difunden champeta urbana, el género nacido de esta tradición y que ahora conquista escenarios internacionales.

De la cuadra al mundo

Lejos de apagarse con las nuevas generaciones, la cultura picotera se ha expandido. En Bogotá, barrios como Suba, Bosa o Ciudad Bolívar acogen colonias costeñas que mantienen vivos sus picós como una forma de resistir y reafirmar su identidad.

Y, a veces, la tradición viaja aún más lejos. William recuerda el día que un DJ griego llegó a Barranquilla, mandó a construir su propio picó y se lo llevó en barco hasta Atenas. Semanas después, en una revista, vio la foto: de su obra sonando en una plaza, con la Acrópolis de fondo. “¿Cuándo iba a imaginar yo que un picó estaría en medio de las ruinas de Grecia?”, se pregunta entre risas.

La escena, improbable y poderosa, demuestra que esta tradición es arte y música capaz de cruzar fronteras, conectar culturas y recordar que, entre colores y sonidos, el Caribe también dialoga con el mundo.