Una mujer grita desesperada. Está en la mitad de una calle destruida y en su mano sostiene un celular en el que se ve una foto… es su hija, desaparecida desde hace dos días tras un bombardeo.

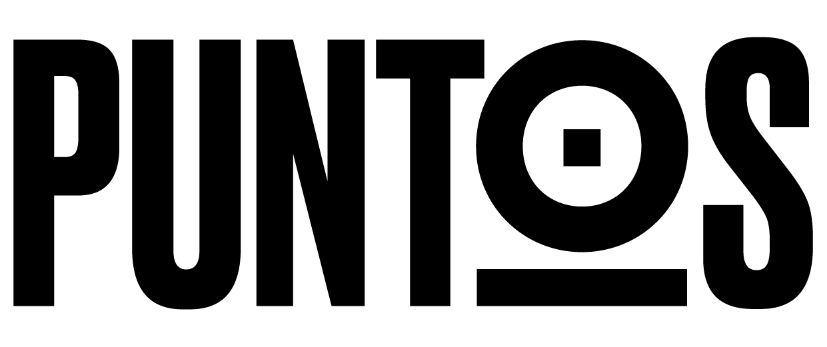

No se trata de una escena de ficción. El video rueda en Instagram con subtítulos automáticos y música dramática. los usuarios hacen scroll. Pasan al siguiente contenido. Es un meme… sigue deslizando y aparece una receta de cocina… continúa con su dedo hacia abajo y sale un perro bailando.

Y es que la cobertura de los conflictos armados ha cambiado radicalmente con la era digital. Las imágenes del sufrimiento humano son ahora instantáneas, masivas y constantes. Ya no dependen solo de corresponsales de guerra o medios tradicionales: la población civil, atrapada en el conflicto, se ha convertido en transmisora directa de su propia tragedia. Pero esta exposición reiterada, ¿nos hace más empáticos o nos insensibiliza?

¿Por qué las imágenes de guerra ya no conmueven?

La psicología tiene un nombre para este fenómeno: Fatiga por compasión. Su definición consiste en que, ver repetidamente imágenes dolorosas, puede generar una especie de anestesia emocional.

En un artículo de DW, Brad Bushman, Ph. D. en Psicología de la Violencia, explicó que, tras varias investigaciones, el cerebro humano tiene límites para procesar el sufrimiento ajeno, especialmente cuando es lejano o masivo. Además, indicó que, frente a cada nueva tragedia, la emoción disminuye.

1. Quienes ven imágenes de guerra cosntantemente pueden experimentar fatiga por compasión.

Bushman añade que la desensibilización a la violencia y el trauma pueden ser una estrategia adaptativa importante para las personas cuyos trabajos los exponen con frecuencia a acontecimientos traumáticos, como los soldados, los trabajadores humanitarios o los médicos. El problema es cuando vemos esta desensibilización en la población "normal".

Para María Paula Martínez, politóloga y magíster en periodismo de la Universidad de los Andes, este fenómeno no es solo biológico, sino también mediático y narrativo:

“Creo que hay una circulación en aumento impresionante de imágenes violentas o de videos cortos, ya no depende solo de medios de comunicación”, afirma.

A pesar del monto, Martínez asegura que la clave no está solo en la cantidad de imágenes, sino en el sentido que se les da y el enfoque que se adopta al mostrarlas.

La politóloga recuerda cómo algunas de estas logran perforar esa barrera emocional: “Como aquel niño sirio que murió en un naufragio […], su cuerpo acostado en la playa se convirtió en un símbolo. Porque hay unas representaciones que nos generan eso y porque hay otros momentos de conflicto que parecieran no impactar a la audiencia”.

2. La dificultad para sentir empatía es uno de los síntomas de la fatiga por compasión.

Por otro lado, “los medios, por supuesto, tienen responsabilidad en cómo nombran, en cómo muestran y en lo que dejan de mostrar”, advierte.

Por ejemplo, en medio de un operativo, un solo término —como “bajas” o “casualidades”— puede cambiar completamente la percepción del conflicto. La estetización de la guerra, con imágenes infrarrojas o tomas militares oficiales, terminaría deshumanizando a las víctimas.

Para ella, la pregunta clave es: “¿Cómo se para el periodismo frente al dolor de los demás?”. Y cita un ensayo de Susan Sontag llamado Ante el dolor de los demás, que cuestiona no solo a quienes capturan el sufrimiento, sino también a quienes lo consumen pasivamente desde sus pantallas.

¿Ver más imágenes nos vuelve más sensibles o más indiferentes?

Martínez se muestra cautelosa frente a la idea de una desensibilización absoluta. “Yo confío todavía en la humanidad […], creo que las imágenes nos pueden hacer más sensibles. Cuando uno no conoce al otro, cuando uno no conoce lo que está pasando, es difícil generar empatía”.

Pero reconoce la contradicción que viven muchas personas hoy:

“Uno ve la guerra en redes y uno come helado en Bogotá o está bailando en un concierto. Y parece absurdo pensar que estamos viviendo esto al mismo tiempo”.

La clave, según la experta, está en la narrativa humanista. “Los medios que así lo decidan deberían pararse del lado de los derechos humanos. Ese debería ser su lupa para mirar este tipo de agendas”.

3. El autocuidado, el apoyo emocional, establecer límites de lo que lo genera, buscar ayuda profesional, pueden ser claves para superar la fatiga por compasión.

Además, propone que las redacciones adopten guías claras sobre cómo cubrir la guerra con contexto, enfoque ético y respeto por la dignidad de las personas. “No es lo mismo hablar de ‘ofensiva israelí’ que de ‘defensa israelí’. Una sola palabra puede mostrar un sesgo”.

Con eso en mente, estudios en neurociencia y psicología han mostrado que la exposición continua a imágenes violentas puede reducir la actividad en áreas del cerebro relacionadas con la empatía.

Este fenómeno se ha observado en coberturas largas como la guerra en Siria o el conflicto actual en Gaza. Pese a la abundancia de imágenes impactantes, las reacciones del público tienden a disminuir con el tiempo.

¿Estamos en un punto sin retorno?

La desensibilización no es irreversible. Como afirma Martínez, “conectar la imagen con un relato que realmente nos mueva algo por dentro y nos genere así sea indignación, basta”.

En otras palabras, la empatía no se pierde del todo, pero sí necesita nuevos lenguajes visuales y narrativos para reactivarse.

La guerra no ha dejado de doler. Lo que puede estar cambiando es nuestra capacidad de sentirla a través de una pantalla.