En 2024, el Informe Mundial de la Felicidad reveló que el país más dichoso es Finlandia. Varios puestos más abajo, en número 78, se encuentra Colombia. Un hallazgo que, más allá de la sorpresa, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿realmente se puede medir la felicidad?

La escena es cotidiana: algunas personas sonríen mientras revisan redes sociales, otras acaban de terminar una sesión de meditación y, otras más, sienten satisfacción al regresar a casa después del trabajo. ¿Están siendo felices? ¿Cómo saberlo más allá de lo visible?

La felicidad, intangible y cambiante, ha sido tema de estudio desde múltiples frentes: la psicología, la neurociencia, la sociología y hasta la economía. Pero aún no hay una única respuesta.

La felicidad es subjetiva

Amanda Muñoz, Ph. D. en Psicología Clínica, es clara: “La felicidad se puede medir en términos de que es una emoción. Ahora la pregunta fundamental es si eso determina lo que es nuestro bienestar”.

Y es que, aunque la felicidad puede evaluarse en el momento, “es altamente fluctuante. Por lo que eso no es una medida fiable a largo plazo de si alguien se siente satisfecho con su vida o siente que su vida es significativa”, explica.

Por eso, la ciencia prefiere hablar de bienestar, un concepto más estable y abarcador, que incluye la felicidad pero también otros factores como el propósito de vida, la estabilidad emocional o las condiciones materiales.

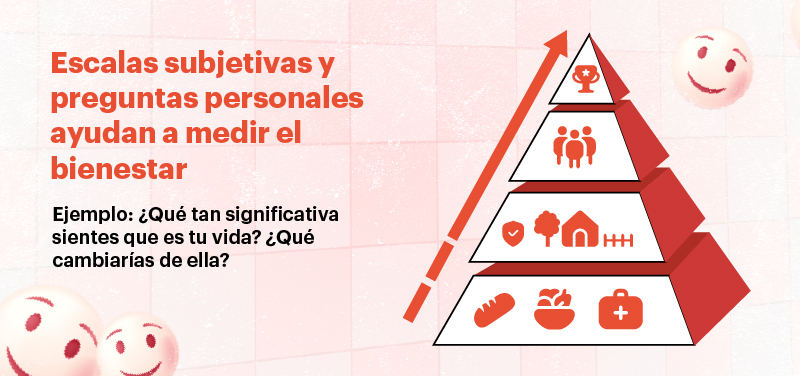

El bienestar se estudia a través de una combinación de indicadores objetivos y subjetivos. En el campo de la psicología clínica, como indica Muñoz, se utilizan desde escalas de reporte hasta datos fisiológicos y contextuales.

Entre los métodos más utilizados están:

- Encuestas de bienestar subjetivo, como la Satisfaction with Life Scale o las que realiza el Informe Mundial de la Felicidad en donde se tienen en cuenta factores como el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, el apoyo social, la esperanza de años de vida saludable, la libertad para tomar decisiones vitales, la generosidad y la percepción de la corrupción.

- Indicadores fisiológicos, como la variabilidad cardíaca, que puede asociarse a estados de calma o conexión emocional.

- Hormonas relacionadas con el vínculo social, como la oxitocina y la serotonina. Aunque su presencia no equivale directamente a felicidad, sí ofrecen pistas. “Podemos medir la oxitocina, que es la hormona relacionada con los vínculos cercanos, con las relaciones de pertenencia […]. Eso genera bienestar, pero no es lo único”, puntualiza Muñoz.

- Reflexiones personales estructuradas, como preguntas sobre qué harían diferente en su vida o qué tan significativa sienten que ha sido su existencia.

¿Qué papel juegan las necesidades básicas en la percepción de felicidad?

No todo se reduce a emociones o moléculas. Muñoz, también profesora de la Universidad de los Andes, enfatiza la importancia del contexto y los recursos disponibles:

“Si yo puedo llegar a mi casa y comer mis tres comidas diarias, eso también es un piso para poder hablar de satisfacción y de bienestar de un individuo”.

Es decir, que antes de hablar de realización personal o felicidad profunda, hay un nivel mínimo de necesidades básicas que deben estar cubiertas.

Este enfoque también se refleja en el índice de felicidad global: los países que consistentemente lideran el ranking —como Finlandia, Dinamarca o Islandia— no solo tienen altos niveles de satisfacción subjetiva, sino que garantizan servicios públicos, equidad social y seguridad.

A pesar de lo anterior, cada 20 de junio, algunos celebran el llamado Yellow Day, el “día más feliz del año”. Esta afirmación se basa en factores como las temperaturas agradables, el aumento de horas de sol y la cercanía de las vacaciones de verano en el hemisferio norte.

El psicólogo Cliff Arnall fue quien, según National Geographic, hizo un estudio en el que determinó que en esta fecha del año se cumplían las condiciones climáticas adecuadas y la luz solar apropiada para la producción de “hormonas como la serotonina, melatonina y cortisol, que afectan a nuestras rutinas de sueño, hambre y estado anímico”.

¿Hacia dónde debe apuntar la medición de la felicidad?

Para doctora Amanda Muñoz, la clave está en reformular la pregunta. “Quizás debamos pasar de pensar en la felicidad a pensar en el bienestar y en la satisfacción de la vida”, afirma.

Esto implica reconocer que medir la felicidad no es solo contar sonrisas o niveles hormonales, sino entender la vida desde múltiples dimensiones: emocional, social, física, económica y existencial.

La felicidad sí se puede medir, pero con matices. Es una emoción válida pero inestable. Para comprenderla a fondo —y especialmente para convertirla en política pública o diagnóstico social— se necesita un enfoque más amplio: el del bienestar integral. Allí se cruzan hormonas, escalas psicológicas, condiciones de vida y sentido existencial. Medirla no es sencillo, pero sí posible. Y, sobre todo, necesario.